2018年建校伊始,我们便怀揣着探寻「鱼和熊掌兼得」的教育理想。七年荏苒,我们的首届毕业生用百花齐放的方式给盛夏的毕业季留下了太多令人难忘的回忆。

因此,当我们再次回望这段「静待花开」的教育之旅,不禁有了更深的思考。

2025年大学申请季,上海惠立学校的首届毕业生交出了一份令人欣慰的答卷。从数据维度看,这份成绩单已然树立起升学道路上的首座里程碑——毕业生足迹遍布全球顶尖学府,从常春藤盟校、英国G5到精英文理学院;录取专业更是百花齐放,艺术、导演、历史、经济、生物、航天工程、认知科学等领域均有斩获。

然而这份喜悦的深层意义,早已超越录取通知书本身。它见证了一场面向未来的本质蜕变——在惠立独特的教育生态中,每个学子都完成了从懵懂到明晰的成长,在契合个性的发展轨道上,书写着独属自己的故事。

他们既能在探索中发现热爱、锚定自我内核,又能在不确定性中从容应变,把握机遇,淬炼出将热爱转化为现实成就的能力。这种不仅仅被标化成绩定义的成长,恣意绽放个性光芒的特质,或许正是成就长远人生最珍贵的素养底色。

GRADUATION

新时代下的「育人」

世界经合组织(OECD)每三年发布的教育趋势报告,持续揭示着全球教育转型的方向。今年初,「极化世界」(A polarised world)这一关键词尤为发人深省。在这个充满变数、多样性与快速更迭的多极世界中,教育的核心使命正经历着深刻转变。

报告指出,这个时代需要的是「主动探索多元方案,捕捉机遇,做出适合自己的决策」的前瞻思维,是「在不确定性与快速变化中应对复杂挑战」的能力。这意味着,人才的定义已发生本质变化。

不再仅仅看重知识储备和技能熟练度,而注重在混沌中坚定自我、自如应变,在变革中持续创造价值的综合素养。不再是依附于文凭的「标准化产品」,而是能自成一簇的火苗。

而作为教育主阵地,学校已无法回避时代洪流。

若将求学阶段视作面向未来的准备期,那么将真实社会的「运行法则」引入校园就显得尤为必要。「培养面向未来的学习者、沟通者与变革者」——惠立的教育愿景始终与时俱进。

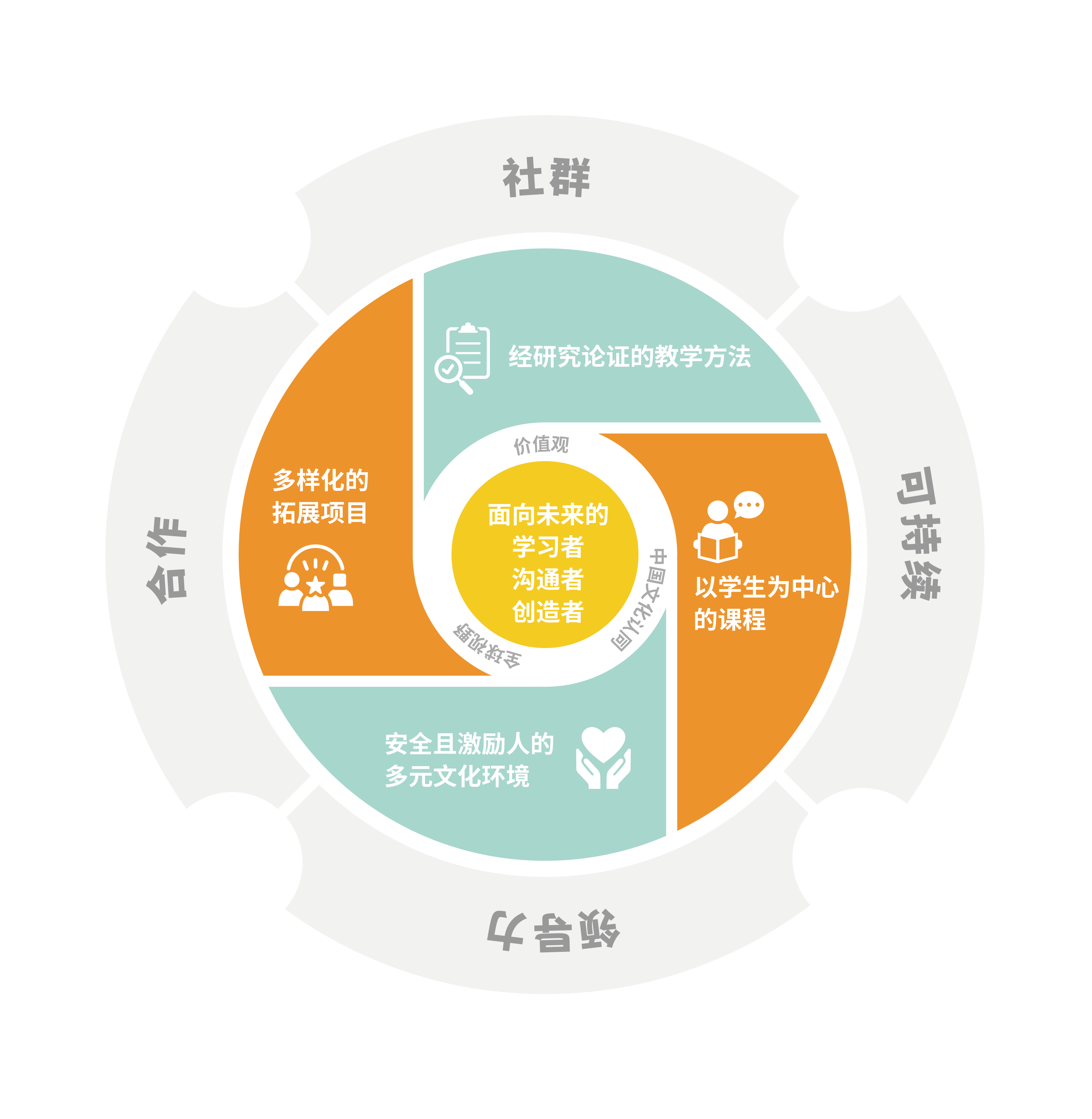

通过「经研究论证的教学方法、以学生为中心的课程、安全且激励人的多元文化环境,和多样化的拓展项目」,惠立双语教育模型构建了面向未来的教育场域:既将未来社会的多元与「混沌」引入校园,又通过资深导师团队、紧密社群和科学教学框架,织就学生探索成长的安全网。

▲上海惠立学校双语模型

这种教育环境,本质上是为学生提供了「在多样性中发展自我,在不确定性中把握机遇」的预演空间。当学生积累足够多将挑战转化为成长契机的真实经历,他们便自然获得了面向未来世界的适应力与创造力。

而梦校的录取,不过是学生综合素养绽放的一种体现。当学生们蜕变为能自生光焰的火种,就意味着无论28岁面对产业重构,38岁迎接职业转型,他们都能凭借这种底层素养创造新的里程碑——这种释放自我个性特质,与不确定性共舞的能力,或许才是鱼与熊掌兼得的教育的真谛。

成就个性:以学生为中心的教育场域

作为学校,扎实的学术固然不可或缺。在2025年的IB大考中,惠立首届毕业生以100%的通过率, 92%双语文凭率,36.7分的平均分,远超全球平均水平,1/3毕业生获得了40分以上的高分;在2025年剑桥IGCSE考试中,惠立学子继续保持80%以上的A*\A率,远高于入学选拔严苛的海外私立学校。

但在这个新的时代,「优秀」早已经无法被千篇一律的学科成绩所定义——千人千面,百花齐放,才是未来世界的模样。

如果说传统教育与面向未来的教育有什么本质不同,那么对人的理解,以及对成功的理解是两者差异的根源。曾经的「成功」,大多经历「千军万马过独木桥」竞争和筛选——成功自然会成为一种「少数」。而在追求成功的道路上,个性会被忽视,自我价值的实现成为了一种奢侈。

而现如今,一种全新的「少数」正重新被定义,这里的「少数」,指的是独一无二,千人千面的「个性」。

因此,面向未来的教育变革,正在逐渐显露出真正的优势。助力每一个孩子的成功,前提是内在的独特自我被发现,被打磨,并浸润在适配且激励的环境之中,这时候,所谓的「成功」其实就是实现自我的必然结果。

在惠立的首届毕业生中,个性与发展的一致性是最显著的特征,在惠立的学习中,他们不仅找到了自己擅长的方向,还慢慢了解如何发展自己的所长。

当这种自我认知成为自信,并开始迁移,剩下的事情就是在不同领域的学习中不断丰盈和运用独属于自己的特质,直到这种特质变成独一无二的才能。

今年拿到明德文理学院offer的创校生Emma,在老师和同学眼中是一个果敢、理性、充满行动力的领导者(leader)。然而, Emma给六年级刚进入惠立的自己定义为一个连上课举手都会踌躇的passive learner(被动的学习者)。

转变的契机是惠立语文部举行的辩论赛。

在那场比赛中,Emma看到一个跟平时不一样的自己,更理性,更自信。她很喜欢这个状态下的自己,于是加入学校辩论社继续锻炼。在一次次的校内外辩论比赛中,Emma感受到了想要一直赢下去的驱动力,和带着大家一起赢的责任。

于是在十年级时,Emma和同年级的伙伴发起和创办了惠立首届中文思明辩论赛。提出方案、策划运行、商议赛制、推进每日的赛程,因为对于辩论的热爱而牵引出的能力进阶,让Emma在「创始人」这个全新的角色里发掘出了个性的另一面——雷厉风行、勇敢自信。

筹办辩论赛也让Emma更加明晰了自己潜在的领导力,她开始享受人和人之间的互动——是比赛中的针锋相对,是和队友间的互相支持,也是和组委会、老师间的相互托举。Emma说:这样的互动,就是不断投掷和捡起「漂流瓶」的过程。

数学老师从未给辩论比赛担任过评委,但当Emma向她发出评委邀请时,老师不仅仔细地询问了比赛的注意事项,还特地观摩研究了多场线上辩论比赛,做了非常充分的准备。语文老师不遗余力地支持思明辩论赛的筹备,租场地、协调人员、做评委,称得上是组委会的「第六位成员」。学妹Jessica在思明辩论赛第三年的时候接过了Emma的交接棒,承担许多比赛组织的职责,她和Emma定下了一个「十年之约」,要把「漂流瓶”继续投掷下去。

在惠立,个性不仅是被允许的,更是被鼓励、被支持的。

老师们纷纷跳出自己的学科范畴,帮助学生做自己热爱的事情,学生间的互相支持,在这样的土壤下,个性发展的灯塔照耀到的是每一个惠立社群的成员。

到了大学申请的阶段,Emma很坚定地选择有紧密社群氛围的文理学院方向,因为「学术扎实,社群紧密,更能给人一种归属感」,就像惠立一样。

巧合的是,和Emma共同主办思明辩论赛的惠立创校生Tony也在曾积极投身于辩论活动之中,但他不一样的个性,却引领他选择了完全不一样的成长路径。

Tony享受并非非黑即白的辩论思维,享受辩论带给他跨学科学习的丰富经历,享受通过辩论获得的知识储备。辩论促使Tony想要去探索更多新的学科和知识,也让他看到了一个热爱跨学科的深度思考,享受融会贯通的乐趣,希望定义新命题的自己。

于是在参与辩论一段时间之后,他转向了没有既定命题、更有自由度和深度的科研探究。他纵横于经济和历史学科,研究、构思和撰写论文,去期刊投稿。而当Tony转向科研的时候,老师也都给到了很多支持,鼓励他去探索新的领域—— 「科研的很多课题,其实都来源于课堂上与老师交流的内容」。

开放式的氛围和支持试错的空间让这些「看起来和学习无关的领域」,最后都反哺到自我发现和学术的提升。Tony的成绩也随着个性的绽放而突飞猛进,从入学时的平平无奇,到毕业时已然成为全面发展的「六边形战士」。

在毕业之际,Tony接受了斯坦福大学的offer,但这并非出于名校光环的追逐,而是一个基于自己的个性与志向,经过深思熟虑的选择。

吸引Tony的,是斯坦福选课和专业上的自由度,鼓励学生广泛探索和创新的氛围。而在惠立七年的积淀,将会帮助他更加从容地走进这片充满未知与可能的学术旷野。

也许Tony会继续探索那些「看起来和学习无关的领域」,在不同学科中继续遨游,也许Tony会让他的创业梦在斯坦福落地生根,惠立对于Tony的影响远未结束,而是在几千公里外的加州继续续写着属于他的成长故事。

当一个人「找到」自己的个性,并将之打磨成自己的光,这种能量是非常强大的。

单从Emma和Tony的故事去看,他们似乎「幸运」地找到了那个驱动他们「成为自己」的契机,但实际上,幸运并非偶然,而是惠立个性化教育氛围的必然。

Emma和Tony的成长,得益于创校7年间,他们从热爱出发,不断地被挖掘,被启发,被鼓励,从而取得成就;那么8年级转学来惠立的Ben,则经历了一段自我打破,再重塑的成长之旅。

在转入惠立之前,Ben似乎在充满学业竞争的环境中陷入了一种单一的评价体系,他害怕失败。进入惠立之后,高竞争的氛围宽松下来,被分数衡量的压抑感也慢慢消散,包容的社群氛围让Ben开始有了变化。

他更多地投入进了自己热爱的运动,也因为老师的影响下接触到了更多新的运动项目,例如铁人三项和CrossFit。在他18岁生日前夕,他获得了上海市铁人三项赛标铁年龄组冠军,并成为首届惠立体育奖学金获得者。

在体育中获得的成就,让Ben产生了赋能社群的想法,他想用自己的方式帮助同样产生困惑的同学。他尝试用自己喜欢的神经科学来帮助同学用科学的方式解决实际的问题。他创立了Lite Up社团,在CCA活动中帮助同学从心理学的角度探讨生活中遇到的问题;也尝试鼓励更多同学参与运动,从大脑原理分析运动带给人的益处。

Ben坦诚地说,这些尝试都不算成功,但是失败了又如何呢?只要敢于尝试,Be Ambitious,就永远有新的可能。这样的「Ambitious」、韧性与对未来的乐观,也成了他身上独树一帜的「新标签”。

走过申请季,Ben拿到哥大与都柏林三一学院的双学位项目,南加州大学以及加州大学圣地亚哥分校的offer,专业方向分别是生物医学以及认知科学。这个方向是他对体育运动兴趣的拓展与深化,同时也正如他所说的,自我重塑的感觉为他「打开了更多想要探索的领域」,并且希望「以创新帮助更多的人”。

和Ben的对话最后,Ben笑着说,如果去了加州的学校,我就可以一边学习,一边练习铁三,说不定以后能参加奥运会。

政治学者刘瑜老师的一段话,「所谓启蒙,不是把一个外来的思想塞到我们的脑子里,而是用一盏灯把本来就是我们心底里的东西给照亮而已」。其实被照亮的,就是自己。

「让学生成为他们自己」是惠立个性化教育想要锚中的靶心。当一个孩子真正看到了自己,照亮了自己,这将是怎样一股万钧之力?

也正是这样一股力量,将蕴含着强大的生命力和可持续力,滋养他们的一生。

迈向卓越:不一样的师资,多元化的土壤

帮助学生找到自己的独特个性与天赋,然后相信他们能以自己的方式抵达成功。事实上很多学校在谈及教育理念时都会说到类似观点,但如何找到构建这个教育场域,让孩子对自我、对学习,或是对未来突然产生不一样的感觉,又似乎仍是一个开放命题。

当我们回看Ben的「Be Ambitious」,会发现这个答案其实不在于多么抽象的系统,而在孩子身边的「人」身上。

Ben说:在惠立,老师会以一种不功利的态度支持我的那些稀奇古怪的想法。正是身边每一位老师的信任与鼓励,让他持续探索自我、突破边界,最终让个性生长,走出了一条属于自己的独特道路。

对惠立而言,创设多元文化环境、提供多样化拓展项目,固然是帮助学生发现自我、成就个性的基石。但让这块基石真正成为孩子成长之路的,是那些愿意相信并挖掘每个学生独特潜质的老师们。

他们以丰富的经验和专业性,引导学生在尝试新事物的过程中不断学习、在拥抱不确定性的过程中释放潜能、成长为更好的自己。

当孩子身边的老师追求一种确定性的成功时,学习就会充满「闭门造车的机械感」,不断在努力与结果之间寻求最短路径。

与此相反,当每一个老师都敢于让孩子在不确定性中做自我探索的时候,学校才会变得更包容、开放,成为一种更丰富多元的生态,让孩子可以从不同的路线中抵达成功。

Sunny是一个兴趣广泛的男孩,但与Emma与Ben不同的是,他不算是那种目标感非常强的学生,然而正因为此,他在分享自己为何最终锁定英国UCL社会学专业的方向时更让人感觉到教育对人的深远影响。

之所以选择社会学专业,Sunny说,是想成为一个能够在社会上「积极影响更多人」的人,可以「激发他人的潜能」,为每一个人都带来积极的影响和变化。因为惠立的老师,曾经积极影响过他,让他成为了一个更好的自己。

同样是创校生,Sunny从7年级来到惠立之时,是一个淘气得出名的孩子,妈妈坦言自从Sunny上学之后,最害怕的就是接到老师电话。令Sunny转变的契机出现在了一次家长谈话中,Sunny在谈话结束后收到了自己的学院老师的一张小纸条,上面写道:老师知道你可以,你一定可以。短短一句话给Sunny莫大的触动:老师非常在乎他的一举一动,并且相信他可以做的更好。

一直是乐队的鼓手的Sunny自己也没有想到,会有一天成为高中音乐剧的主角。这一切也来自于戏剧老师的“向前一推”。

一开始,老师只是像往季音乐剧一样,请他担任音乐剧《恐怖小商店》的乐队鼓手,但这一次,老师明显对他有了新的期待。戏剧老师把他带到了舞台中央,邀请他试镜男一号。虽然错愕,但是Sunny还是勇敢尝试了,并试镜成功。

看似无心插柳柳成荫,背后却是戏剧老师对每一个学生的个性化的能力评估以及支持。

老师对Sunny在音乐课、戏剧课上对Sunny的表现印象深刻,看到了Sunny身上独特的光芒,因此才有了这个「意外”的邀请。在音乐剧的排练阶段,音乐老师、表演老师、甚至与他搭戏的同学,都给Sunny带来了专业上的支持,因此才有了他在舞台上的闪耀。

音乐剧的参与仿佛打开了Sunny的“任督二脉”,游泳校队队长、音乐剧主角、管弦乐队打击乐首席,还有羽毛球队和篮球队队员,这些「角色」都从尝试开始,然后打开新世界大门。

“从此之后,我好像再也不会怯场了”,Sunny说,这种体验,让他真正「看见」自己,对自我赋予了不一样的期许。

在申请季,Sunny原本一直没有特定的方向,但当他沉入内心与自己对话时,他突然意识到,正是因为老师一次次把他向前推了一步,他的成长轨迹才得以发生了如此巨大的改变。

自己在未来走入社会后,希望成为像惠立老师一样的人,扮演一个能够对身边、乃至社会上更多的人产生积极影响的角色,帮助他们打开意义感的大门,这也是他选择社会专业的原因。

得知Sunny选择了社会专业后,惠立的学院老师送了他两本书,并为每一本书都写了注脚,并赠送给了Sunny,希望能在专业上帮助到他。纸条和两本书至今被Sunny珍藏。

而同样被老师向前推了一步的Justin,去往了纽约大学导演专业。他的选择看似顺其自然,实则是静待花开。

他从小学开始学戏剧表演,但是从兴趣爱好到人生志趣,Justin在惠立的第一次戏剧课让他印象深刻。在惠立之前,表演对他来说更像是一个执行过程,他要在既定框架中去完成「表演任务」。但在惠立,他跟着老师,第一次尝试做了角色探索和「人物小传」。老师赋予了他「定义”角色的权力,这是一种完全不同的感觉。

在担任了《我们会摇滚》的主演之后,Justin的涉足领域再一次拓宽,除了舞台上的表演,他在《恐怖小商店》的戏剧中,为植物怪奥黛丽二世配音,尝试用自己的声音表达不同的情绪。

从在惠立这段戏剧学习出发,Justin开始尝试写自己的剧本、拍摄电影、学习用戏剧来表达。正是这样的创意表达,得到了纽约大学的青睐。

求知欲也好,表达欲也罢,这些深层动机的萌生,都离不开一所学校,一群老师对于每一个学生独特个性的包容和托举,这是一切深层动机的根源。

Justin至今仍清晰记得自己在IB选课和时间管理上得到的支持。他的数学老师在了解他的升学目标后,凭借专业经验和自身对Justin的特质的了解,评估了升学所需的数学水平,并「允许」他在数学上做好一个「中等生」,把更多的时间和精力放到影响更大的戏剧、音乐等其他科目上。

这种因材施教的智慧体现在校园的每个角落。「允许」与「包容」是Justin描述惠立老师时常提到的词,而正是这种基于个人特质与专业判断的弹性空间,成就了他走向电影之都的梦想。

当「优秀」的标准从单一成绩转变为千人千面的个性成长时,或许培育优秀学生的土壤也拥有了新的定义。

教师不仅仅只是学科教学的专家,更是能在学术成绩的确定性、与个性发展的不确定性之间把握平衡的引路人,帮助每个学生找到属于自己的成功路径。

惠立的育人理念,有一个非常凝练的表达,叫做「Be you. Be more」,看起来很简单,但咀嚼之下会觉得藏着非常丰富的内涵——成为你自己,成就无限可能。

在自我与无限可能之间,教育如何实现这种链接?惠立首届毕业生的故事也许能给我们很多触动与感悟。

在很多人看来,需要过关斩将才能拿到的升学成绩,与个性与能力的深层次探索,是无法在同一个时间段兼顾的两端,「鱼和熊掌」似乎只能取其一,而在成绩面前,后者往往更容易被舍弃。

但在惠立看来,教育之所以要重塑系统,正是因为要从「人是目的」的角度去拿到理想的成绩与结果,然后踏上新阶段的探索。

从长期主义的视角去看,「鱼和熊掌」一个也不能少,基于每个孩子的个性特质,引领他们走向自己的卓越之路的个性化的教育,是实现鱼与熊掌兼得的关键所在。

山有高峰,湖有彼岸,在与惠立同行的这段旅程中,万事皆有了回响,一切也终有回甘。

首届毕业生带着他们自己的故事暂别惠立校园,可我们依旧期待他们将为自己接下来的成长之旅添加怎样的注脚……